Monti, del éxito técnico al fracaso político

“Mi mandato termina con la convocatoria de las próximas elecciones", llegó a decir Monti

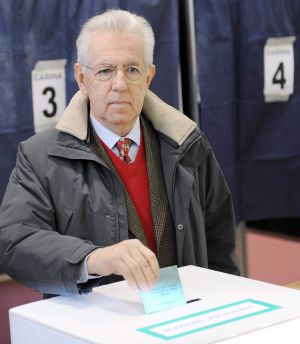

El primer ministro italiano, Mario Monti, deposita su voto en un colegio de Milán, el sábado. / DANIEL DAL ZENNARO (EFE)

Durante dos meses largos, muy largos, Mario Monti

buscó la manera de que los italianos lo vieran como un político más, no

como aquel señor tan serio vestido de gris Bruselas, amigo del rigor y

de Angela Merkel, que una mañana de noviembre de 2011 llegó a Roma

tirando de una pequeña maleta con ruedas en la que traía una fórmula

para meter a Italia en cintura. Hay que reconocer que lo intentó todo,

desde aparecer en televisión cuidando a sus nietos –a uno de ellos lo llaman “prima de riesgo” en el colegio—

hasta adoptar a un cachorro en directo. En otro país quizá hubiera

colado, pero los italianos detectaron enseguida que se trataba de un

candidato exprés, prefabricado en despachos lejanos, y le dieron la

espalda. Tal vez ahora haya conseguido lo que buscaba. No hay nada que

humanice más que un buen fracaso.

Nada más llegar a Roma, Mario Monti (Varese, 1943) demostró que se daba maña con la política. Su currículo era de tecnócrata puro: se formó en la Universidad Bocconi de Milán, se fogueó en Yale (EE UU), ganó dinero en Goldmand Sachs y prestigio de negociador en la Comisión Europa, donde fue comisario desde 1994 a 2004. Pero sus maneras de moverse –con la prensa extranjera, con los poderes fuertes, con las cancillerías— eran las del político taimado. Enseguida surgió la duda. ¿Quién era Mario Monti, un tecnócrata con el disfraz temporal de político o justamente lo contrario, un político puro que se había colado en la vida de los italianos por la oportuna gatera de la tecnocracia? El profesor, siempre atento, serenamente cordial, un punto irónico, lo negaba una y otra vez: “Mi mandato termina con la convocatoria de las próximas elecciones. Luego será el turno de los partidos políticos”.

Fue su primer error. Decir nunca jamás. La pasada Navidad, cuando Mario Monti anunció que bueno, que por el bien de Italia haría el gran esfuerzo personal de saltar a la política y patrocinar una opción de centro, los periódicos recordaron las decenas de veces que el profesor lo había negado. Por si fuera poco, eligió como compañeros de viaje a Pier Ferdinando Casini y Gianfranco Fini, dos de los políticos italianos que mejor representan todo aquello –los privilegios, los juegos de salón, el hoy por ti y mañana ya veremos— que en teoría Monti venía a combatir. No fueron, en cualquier caso, los únicos gestos chocantes. Hubo otros dos que calaron hondo. El primero fue entrar en política sin quemar las naves, esto es, presentándose con un partido y sometiéndose a la ruleta rusa de la democracia. Monti prefirió no aparecer en las papeletas para así conservar la silla de senador vitalicio, aquella que le ofreció Giorgio Napolitano, el presidente de la República, en noviembre de 2011 para que pudiera acceder al cargo de primer ministro. El segundo gesto, todavía más extraño, fue su cambio radical de talante.

A principios del pasado mes de enero, Mario Monti se entregó en cuerpo y alma a una campaña electoral sin calcular lo que eso, sobre todo en Italia, significa. El profesor pretendía que los partidos políticos discutieran amigablemente “la agenda Monti” y que, si acaso, introdujeran cortésmente alguna que otra propuesta. Se equivocó. Una mañana se despertaba con que Silvio Berlusconi se dirigía a los italianos que la primera de riesgo era una estafa, que todo había sido una invención de Monti y de la señora Merkel para meter la mano en sus bolsillos. “¿O alguien?”, remachaba Il Cavaliere, “¿había oído hablar de la prima de riesgo antes de que llegara Monti?”. Otro día se encontraba con que Beppe Grillo, al que él y Napolitano habían satanizado, aparecía muy bien situado en las encuestas a fuerza recorrer Italia en una caravana diciéndole a la gente que del euro había que huir como de la peste y que a los políticos –a Monti el primero—había que tirarlos al río sin flotador. El profesor empezó a ponerse nervioso y entró al trapo de las descalificaciones, de las promesas, incluso de las amenazas cuando –en un error de bulto—dijo que el gobierno de Angela Merkel lo prefería a él que al centroizquierda. Seguramente será así, pero se trata de esas verdades que no se pueden decir en voz alta. El gobierno alemán emitió una nota diciendo que Berlín ni quita ni pone rey y Monti se quedó con un palmo de narices.

A esas alturas, ya nadie se acordaba de aquella mañana de noviembre que el profesor Monti apareció por Roma con un Loden verde y una pequeña maleta de ruedas y la gente se alegró porque se iba Berlusconi, porque la prima de riesgo bajó, la bolsa se dio un respiro, Italia frenó en el borde mismo del precipicio y había un año y medio por delante para sanear la economía, limpiar la política, mirar al futuro…

Nada más llegar a Roma, Mario Monti (Varese, 1943) demostró que se daba maña con la política. Su currículo era de tecnócrata puro: se formó en la Universidad Bocconi de Milán, se fogueó en Yale (EE UU), ganó dinero en Goldmand Sachs y prestigio de negociador en la Comisión Europa, donde fue comisario desde 1994 a 2004. Pero sus maneras de moverse –con la prensa extranjera, con los poderes fuertes, con las cancillerías— eran las del político taimado. Enseguida surgió la duda. ¿Quién era Mario Monti, un tecnócrata con el disfraz temporal de político o justamente lo contrario, un político puro que se había colado en la vida de los italianos por la oportuna gatera de la tecnocracia? El profesor, siempre atento, serenamente cordial, un punto irónico, lo negaba una y otra vez: “Mi mandato termina con la convocatoria de las próximas elecciones. Luego será el turno de los partidos políticos”.

Fue su primer error. Decir nunca jamás. La pasada Navidad, cuando Mario Monti anunció que bueno, que por el bien de Italia haría el gran esfuerzo personal de saltar a la política y patrocinar una opción de centro, los periódicos recordaron las decenas de veces que el profesor lo había negado. Por si fuera poco, eligió como compañeros de viaje a Pier Ferdinando Casini y Gianfranco Fini, dos de los políticos italianos que mejor representan todo aquello –los privilegios, los juegos de salón, el hoy por ti y mañana ya veremos— que en teoría Monti venía a combatir. No fueron, en cualquier caso, los únicos gestos chocantes. Hubo otros dos que calaron hondo. El primero fue entrar en política sin quemar las naves, esto es, presentándose con un partido y sometiéndose a la ruleta rusa de la democracia. Monti prefirió no aparecer en las papeletas para así conservar la silla de senador vitalicio, aquella que le ofreció Giorgio Napolitano, el presidente de la República, en noviembre de 2011 para que pudiera acceder al cargo de primer ministro. El segundo gesto, todavía más extraño, fue su cambio radical de talante.

A principios del pasado mes de enero, Mario Monti se entregó en cuerpo y alma a una campaña electoral sin calcular lo que eso, sobre todo en Italia, significa. El profesor pretendía que los partidos políticos discutieran amigablemente “la agenda Monti” y que, si acaso, introdujeran cortésmente alguna que otra propuesta. Se equivocó. Una mañana se despertaba con que Silvio Berlusconi se dirigía a los italianos que la primera de riesgo era una estafa, que todo había sido una invención de Monti y de la señora Merkel para meter la mano en sus bolsillos. “¿O alguien?”, remachaba Il Cavaliere, “¿había oído hablar de la prima de riesgo antes de que llegara Monti?”. Otro día se encontraba con que Beppe Grillo, al que él y Napolitano habían satanizado, aparecía muy bien situado en las encuestas a fuerza recorrer Italia en una caravana diciéndole a la gente que del euro había que huir como de la peste y que a los políticos –a Monti el primero—había que tirarlos al río sin flotador. El profesor empezó a ponerse nervioso y entró al trapo de las descalificaciones, de las promesas, incluso de las amenazas cuando –en un error de bulto—dijo que el gobierno de Angela Merkel lo prefería a él que al centroizquierda. Seguramente será así, pero se trata de esas verdades que no se pueden decir en voz alta. El gobierno alemán emitió una nota diciendo que Berlín ni quita ni pone rey y Monti se quedó con un palmo de narices.

A esas alturas, ya nadie se acordaba de aquella mañana de noviembre que el profesor Monti apareció por Roma con un Loden verde y una pequeña maleta de ruedas y la gente se alegró porque se iba Berlusconi, porque la prima de riesgo bajó, la bolsa se dio un respiro, Italia frenó en el borde mismo del precipicio y había un año y medio por delante para sanear la economía, limpiar la política, mirar al futuro…

No hay comentarios:

Publicar un comentario